Irmgard Kroymann wuchs im sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Milieu der Weimarer Republik auf. In der Essener „Freien Schule“ wurde sie allseitig reformpädagogisch gebildet. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die darauf folgende Gleichschaltung, Entrechtlichung, Verfolgung, Ausbeutung und Zerstörung zwangen Irmgard Kroymann Erfahrungen und Entscheidungen auf, die ihre politische Arbeit nach 1945 motivierten und prägten.

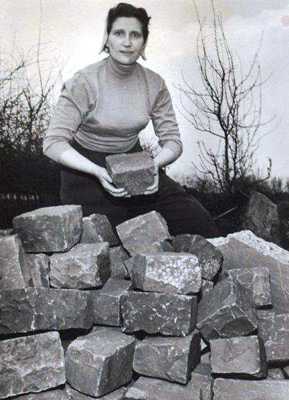

Von der weiterführenden Schule aus politischen Gründen ausgeschlossen, begann sie eine Ausbildung zur Lebensmittelverkäuferin und qualifizierte sich dann zur „Kaufmannsgehilfin“ weiter. Die Nationalsozialisten dienstverpflichteten sie zu Krankenhausarbeit und ins Krupp-Büro. 1943 ging die Familie nach Leipzig. Um ihren politisch verfolgten Vater nicht zu gefährden, willigte Irmgard Kroymann ein, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zu betreuen und holte abends das für diese Tätigkeit geforderte Staatsexamen nach. Erneute systemkritische Äußerungen brachten Irmgard Kroymann 1944 ins Konzentrationslager Groß-Rosen bei Liegnitz, im November wurde sie nach Christianstadt am Bober verbracht. Nach der Befreiung machte sie sich zurück auf den langen Weg ins Ruhrgebiet und arbeitete als landwirtschaftliche Gehilfin. 1950 begann sie eine Ausbildung zur Straßenbauerin, um den väterlichen Betrieb übernehmen zu können; 1957 bestand sie 34-jährig ihre Meisterprüfung und war damit die erste Straßenbaumeisterin Deutschlands – eine „Frau im Männerberuf“.

Am 1.10.1945 trat Irmgard Kroymann in die Gewerkschaft „Gartenbau, Landwirtschaft und Forsten“ ein und begann ab 1946 auch als ehrenamtliche Funktionärin des in der Britischen Zone bereits 1945 gegründeten Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ihr frauenpolitisches und gewerkschaftliches Engagement führte dazu, dass der DGB ihr 1957 eine Stelle als hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin für die DGB-Kreise Dinslaken und Wesel anbot. Sie war damit auch zuständig für die Frauen in der Region. Beim DGB-Landesbezirk Nordrhein-Westfalen wurde sie im Januar 1973 bis zu ihrer Pensionierung im Dezember 1981 Leiterin der Abteilung Frauen als Nachfolgerin von Else Warnke.

Kriegs- und Zusammenbruchsjahre hatten Frauen alle Arbeiten zugemutet. Irmgard Kroymann sah den DGB in der Pflicht, die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und die Gleichberechtigung der Geschlechter gesellschaftlich voranzutreiben. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ und die Einführung eines bezahlten Hausarbeitstages gehörten zu den zentralen Forderungen der Anfangsjahre ebenso wie die Aufklärung über die Frauenfeindlichkeit der sogenannten „Doppelverdienertum“-Kampagne. Beim Metallarbeiter-Streik 1957 in Schleswig-Holstein um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bestand ihre vorrangigste Aufgabe darin, die Ehefrauen der Streikenden zu motivieren und zum Durchhalten zu bewegen. Sie waren ein entscheidender Faktor im Streikgeschehen, das hatte die Arbeiterbewegung bereits in der Weimarer Republik anerkennen müssen. Gleichzeitig arbeitete Irmgard Kroymann beharrlich daran, Frauen für die innerbetriebliche Interessenvertretung zu gewinnen. Dies bedeutete auch für die männlich dominierte Gewerkschaftsorganisation einen großen Lernprozess: Keine Besprechung, keine Konferenz, auf der Irmgard Kroymann nicht darauf achtete, dass die Probleme der Frauen mit in die Beratungen einbezogen wurden. Dies galt aber auch in den kontroversen Diskussionen mit den Arbeitgeberorganisationen.

Den Grundsatz „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“ forderte sie auch von ihrer eigenen Organisation: der DGB bezahlte in den 1960er Jahren die Frauensekretärinnen eine Gehaltsklasse niedriger als Jugend- und Bildungssekretäre. Irmgard Kroymann stellte einen Antrag auf Höhergruppierung, der vom DGB abschlägig beschieden wurde. Sie rief darauf hin den Vermittlungsausschuss an, der am 13. November 1964 zu ihren Gunsten und damit für alle Frauensekretärinnen entschied.

Nach den wichtigsten gewerkschaftlichen Errungenschaften befragt, nennen noch heute viele Frauen von Bergleuten die mit der Gründung der Ruhrkohle Aktiengesellschaft durchgesetzte tarifliche Regelung, dass die Arbeitskleidung der Bergleute von der Zeche und nicht mehr von den Ehefrauen gewaschen wird – eine Forderung, an der auch Irmgard Kroymann beteiligt war. Von 1979 bis 1981 unterstützte sie die 29 Frauen der Gelsenkirchener Foto-Betriebe Heinze bei ihrem Arbeitskampf um „Gleichen Lohn für gleiche Arbeit“. Arbeitsrecht war ihr Spezialgebiet, nicht nach standen Fragen des Ehe- und Familienrechts mit ihren renten- und steuerrechtlichen Auswirkungen. Sie kämpfte erbittert für einen Härteausgleich in der Rentenversicherung für diejenigen benachteiligten Frauen, die in der Landwirtschaft, Pflege- oder Hauswirtschaft mit Sachleistungen bezahlt wurden. Sie forderte unnachgiebig die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Hinterbliebenenversorgung. In den 1970er Jahren eckte sie in konservativen Kreisen mit Forderungen an, rechtzeitig gesetzlich auf die Veränderungen in der Familienstruktur zu reagieren, die sich durch ansteigende Scheidungsraten und nichteheliche Gemeinschaften abzeichneten.

Die ersten Modellmaßnahmen Mädchen in gewerblich-technische Berufe fädelte Irmgard Kroymann ein, die in zwei Berufbildungsausschüssen, Meisterprüfungsausschüssen, Sachverständigenausschüssen für die Neuorientierung verschiedener Berufe und zahlreichen Beiräten der Berufsbildung saß. Auf ihre Initiative begannen Mitte der 70er Jahre die ersten Frauen eine Umschulung in gewerblich-technische Berufe an der Henrichshütte in Hattingen.

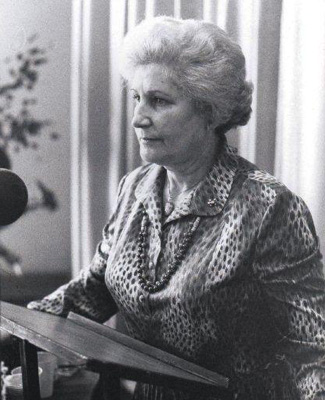

Irmgard Kroymann war eine perfekte Netzwerkerin. Sie nutzte ihre bundesweiten politischen Verbindungen, um benachteiligten Gruppen oder Einzelnen zu helfen, was ihr den Ehrentitel „Landesmutter“ eintrug. „Helft mir, damit ich helfen kann.“ Mit diesem Satz forderte sie Unterstützung und rechtliche Veränderungen für die Menschen. Sie trennte Politik nicht vom Leben. Ihr persönlicher Einsatz war absolut glaubwürdig. Sie trat konsequent für die Sache ein, nach profunder Analyse bereit zum Kompromiss, den sie als Etappe auf dem Weg zum Erfolg betrachtete. Und: Sie war eine wortgewaltige Rednerin. Diese Fähigkeiten und Prinzipien nutze sie für Beruf und Ehrenamt, u.a. für ihr Engagement in der Verbraucherberatung. Vorausschauend forderte sie weit vor BSE-Skandalen eine Herkunfts- und Verarbeitungskennzeichnung vom lebenden Tier bis zum Fleisch auf dem Ladentisch. Die Position, Verbraucher und Verbraucherinnen entscheiden letztlich durch ihr Kaufverhalten, hielt sie entschieden für falsch.

Dr. Uta C. Schmidt / frauen/ruhr/geschichte

Orte:Oberhausener Str. 252, 45476 Mülheim/ Ruhr

Literatur:Büscher, Gudrun u.a., Zeitgenossinnen. Frauengeschichte(n) aus Nordrhein-Westfalen, hg. v. Ministerium für die Gleichstellung von Mann und Frau des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1996, S. 70-73.

CD Politeia. Deutsche Geschichte nach 1945 aus Frauensicht, hg. v. Lehrgebiet Frauengeschichte der Universität Bonn im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung, [o.O.] 2002.

in: frauen/ruhr/geschichte, 19. 09. 2011,

http://redesign.frauenruhrgeschichte.de/biografien/irmgard-kroymann/

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © 2019 frauen/ruhr/geschichte und Autor_in.