Vier „Mütter“ – neben 61 „Vätern“ – waren an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt: Elisabeth Selbert, Frieda Nadig (Sozialdemokratische Partei, SPD), Helene Weber (Christlich Demokratische Union, CDU) und Helene Wessel für die Deutsche Zentrumspartei (DZP).

Die Katholikin Helene Wessel – Abgeordnete des preußischen Zentrums, diplomierte Fürsorgerin aus Dortmund, anerkannte Sozialexpertin, Mitglied des Dortmunder Frauenausschusses – entschied sich 1945 nicht wie die meisten ihrer politischen Freunde für die neu entstehende Christlich Demokratische Union. Diese neue Partei, die als Konsequenz aus der Zustimmung des Zentrums zum Ermächtigungsgesetz 1933 und aus den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus gegründet wurde, setzte in der Gemeinschaft von Protestanten und Katholiken auf einen parteipolitischen Neuanfang.

Als gläubige Katholikin, die eine Politik für Katholiken machen wollte, vertrat sie deutlich andere Positionen als der Katholik Adenauer. Ihre Gegnerschaft zur Wiederaufrüstungs- und Westintegrationspolitik Adenauers brachte sie schließlich in einen Gegensatz zu ihrer eigenen Partei, zu deren Parteivorsitzenden sie 1949 und 1951 gewählt wurde. Sie gab ihr Parteiamt auf und verließ das Zentrum, obwohl sie sich zuvor bis zur Selbstaufgabe für ein eigenständiges Profil der Partei in der politischen Landschaft der jungen Bundesrepublik eingesetzt hatte. Es war gerade ihre christlich-katholische Prägung, die sie zu einer Außenseiterin des Katholizismus mit unabhängigen politischen Positionen werden ließ.

Innerhalb der Zentrumspartei engagierte sich Helene Wessel energisch für die stärkere Einbindung der Frauen und forcierte den Aufbau von örtlichen Frauenausschüssen neben jeder bestehenden Ortsgruppe der DZP. Bereits in der Weimarer Republik hatten die Frauen im Katholischen Deutschen Frauenbund sich gegen eigene Frauenparteien ausgesprochen und stattdessen für das Zentrum geworben. Hier knüpfte sie an. Auf dem Parteitag 1948 in Recklinghausen setzte Wessel einen 20-Prozent Anteil von Frauen im Hauptvorstand durch und forderte sichere Listenplätze für die Kandidatinnen. Sie begründete ihren Vorstoß damit, dass Frauen in besonderem Maße für die DZP aktiviert werden müssten und außerdem die Mehrheit der Wähler stellten: „Gerade ihr besonderes Wesen muss die Frau in die Bereiche des Staates hineintragen – in die Härte der Welt ihr Herz‚“, argumentierte sie: nicht Gleichheit, sondern Gleichwertigkeit beider Geschlechter und einen schöpferisch-weiblichen Beitrag beim Aufbau des neuen Staates.

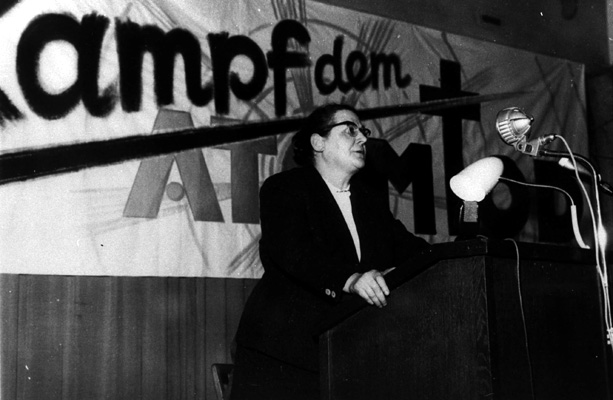

Die Katholikin Wessel gründete 1952 nach ihrem Parteiaustritt zusammen mit dem profilierten Protestanten Gustav Heinemann die Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP), die sich für eine Politik der Wiedervereinigung und gegen die Wiederaufrüstungspolitik einsetzte: „Weder Militarisierung von West- noch Sowjetisierung von Ostdeutschland, sondern Friedensvertrag für Gesamtdeutschland“. Die neue Partei sollte eine überkonfessionelle, von weltanschaulicher Toleranz geprägte Gemeinschaft bilden, in der die Freiheit der Gewissensentscheidung Vorrang vor Parteidisziplin und Fraktionszwang besaß: Nicht Konfrontation, sondern Diplomatie, nicht Ablehnung, sondern Toleranz mit eindeutigem Bekenntnis gegen eine Remilitarisierung Deutschlands: „Deutschland darf kein Festlandsdegen auf europäischem Boden weder für den Westen noch für den Osten abgeben. Deutschland muss aus den beiderseitigen Aufrüstungen ausgeklammert werden“, forderte sie.

Von Helene Wessel stammt die legendäre Formulierung: „Es nutzt uns nichts, dass die Amerikaner uns versichern, sie würden die letzte Schlacht gewinnen – wir Deutsche würden die erste Schlacht nicht überleben!“ Sie erkannte das kommunistische System hinter dem „Eisernen Vorhang“ als Realität an, obwohl es ihrer christlichen und demokratischen Überzeugung zutiefst widersprach. So konnte sie eine Politik der Annäherung und Verständigung entwerfen sowie einen über Westeuropa hinausgehenden politischen Zusammenschluss unter Einbeziehung auch ost- und mitteleuropäischer Länder denken. Damit stand sie als katholische Politikerin innerhalb des Katholizismus nahezu allein dar. Im Klima des Kalten Krieges wurde sie sofort als kommunistische Handlangerin diffamiert. Helene Wessel musste Wahlkampfveranstaltungen unter Polizeischutz verlassen, und sie wurde aufs Schärfste in der Presse angegangen. Das Scheitern der GVP im Bundestagswahlkampf 1953 und die Nichtdurchsetzbarkeit der außenpolitischen Forderungen führte 1957 zur Auflösung der GVP.

Erst als Helene Wessel sah, dass sich eine Widervereinigung nicht realisieren ließ, als sie die Entwicklung der SPD zu einer Volkspartei beobachtete, Übereinstimmungen in der Außen-, Wirtschafts- und Sozialpolitik ausmachte und realisierte, dass sich ihre religiös fundierten gesellschaftlichen Vorstellungen nicht mit Unterstützung der Kirche realisieren ließen, entschied sie sich für einen Parteieintritt in die SPD. „Ich glaube auch, dass ich meinen Entschluß vor meinem Herrgott verantworten kann“, schrieb Helene Wessel 1957. „So war die SPD am Ende ihres Lebens die Partei, die ihre bereits frühzeitig formulierten politischen Vorstellungen letztlich auf den Weg brachte. Helene Wessel integrierte damit den Prozess des gesellschaftlichen Wandels in den Prozess ihres politischen Lebens. Dieses ist umso bemerkenswerter, als ihre Herkunft einem solchen Werdegang eher entgegenstand“, so fasste die Wessel-Biografin Elisabeth Friese den Weg dieser exponierten Politikerin der Nachkriegszeit zusammen.

Trotz oder wegen der Verwurzelung im katholischen Glauben ließ sich Helene Wessel auf keine der Frontstellungen der katholischen Seite ein, sondern suchte nach einem politischen Verband, der ihrer Vorstellung von „sozialem Ausgleich und gesellschaftlicher Harmonie“ entsprach. Helene Wessel zeigt uns, dass es im politischen Denken der 1950er Jahre Alternativen gab, die jedoch zum damaligen Zeitpunkt gesamtpolitisch nicht mehrheitsfähig waren.

Helene Wessel trat ganz und gar für ihre Überzeugung ein, nahm dabei auch den Bruch mit politischen WeggefährtInnen und eingespielten Netzwerken in Kauf. Ihrer langjährigen Freundin und politischen Gegnerin Christine Teusch – Zentrums- und CDU-Politikerin und von 1947 bis 1954 Kultusministerin des Landes Nordrhein-Westfalen – schrieb sie über ihren Eintritt in die SPD, um Verständnis und um die Erhaltung der Freundschaft bittend: „Aber das Leben hat mich hart im Nehmen gemacht, weil ich in der persönlichen Gewissensverantwortung und -freiheit mich geborgen weiß“.

„Bei Helene Wessel verband sich das Private und das Politische zu dem Leben einer Frau, der die Politik ausschließlicher Beruf und gleichzeitige Berufung war“, so versuchte die Biografin Elisabeth Friese wenigstens ein wenig von der Privatperson Helene Wessel einzufangen, die sich, unverheiratet, jedoch mit ihrer Lebensgefährtin zusammenlebend, seit ihrer ersten Anstellung 1915 im Parteisekretariat der Deutschen Zentrumspartei in Dortmund-Hörde ein Leben lang der Parteiarbeit widmete. Dabei blieb nur Zeit für ein Hobby: das Briefmarkensammeln.

Postspriptum:

2021 regte das NRW Heimat-Ministerium unter Ministerin Ina Scharrenbach eine Denkmalsetzung für Helene Wessel in Dortmund an. Sie war eine von nur vier Frauen, die als Mitglieder des Parlamentarischen Rates im Jahr 1949 an der Erstellung unseres Grundgesetzes mitgewirkt und damit die Grundlagen heutiger Gleichstellungspolitik gelegt haben.

Helene Wessel war zudem zeitlebens eine überzeugte Pazifistin, kämpferische Demokratin und erste Frau an der Spitze einer Partei, des Zentrums. Das Denkmal sollte zum einen an die historischen Leistungen der Zentrumspolitikerin erinnern, gleichzeitig aber auch Mahnung in unserer heutigen Zeit der Demokratiegefährdung und Politikverdrossenheit sein.

Doch nun ist die Denkmalsetzung umstritten, denn Helene Wessel hat als Gesundheitsökonomin auch noch in der Bundesrepublik umstrittene sozialhygienische, eugenische Positionen in der Fürsorgepolitik vertreten (Stand September 2022, Uta C. Schmidt).

Dr. Uta C. Schmidt / frauen/ruhr/geschichte

Literatur:Friese, Elisabeth, Helene Wessel, Essen 1993.

in: frauen/ruhr/geschichte, 10. 10. 2012,

http://redesign.frauenruhrgeschichte.de/biografien/helene-wessel/

Nutzungsbedingungen für diesen Artikel

Copyright © 2019 frauen/ruhr/geschichte und Autor_in.